par Stéphane Baquey

Toute poésie ancienne dont sont conservés les monuments repose, pour son accueil contemporain, sur une tradition scripturaire et des usages canoniques, dans une ou plusieurs cultures qui ont assuré sa transmission. D’un côté, il importe de tenir compte du dépôt des versions en langue française ou en des langues à partir desquelles s’est établie la généalogie culturelle du français : de tout l’espace de variation accumulé, qui forme le répertoire. Conservatrice ou inventive, une traduction suivra plus ou moins l’incitation d’Ezra Pound : make it new ! D’un autre côté, tout en donnant libre cours aux foucades de l’acte de lecture, dont participe la traduction, il faut reconnaître à la pulsion philologique un grand mérite : son désir savant d’exactitude littérale, s’attachant au caractère fuyant d’un très ancien événement énonciatif. Dans cette aventure générale de la traduction des poésies anciennes, classiques à un titre ou un autre, le défi n’est pourtant pas le même que l’on donne à lire le Cantique des Cantiques ou des poèmes arabes préislamiques, même quand le dispositif associe dans les deux cas littéralité originale, traduction et commentaire.

L’édition du Cantique des Cantiques des éditions Diane de Selliers est un beau livre. Un cahier central dispose, de manière synoptique, sur la page de gauche, la lettre hébraïque et les traductions canoniques en grec (de la Septante) et en latin (de la Vulgate) et, sur la page de droite, des traductions attachées à trois usages confessionnels : celle de la Bible de Jérusalem pour les catholiques, celle de Louis Segond pour les protestants et celle de Zadoc Kahn pour les juifs – auxquelles s’ajoute la traduction d’André Chouraqui qui, par une sorte de boucle, nous ramène à quelque chose de la littéralité originelle. Les études de Jean-Christophe Saladin et de Marc-Alain Ouaknin encadrent ce cahier. L’un des deux essais de J.-C. Saladin rappelle l’histoire des bibles polyglottes de la Renaissance. Mais ici, le polyglottisme change de sens. L’édition n’est pas tant savante que propre à séduire un public contemporain cultivé, ayant quelque souvenance des lettres classiques, plus ou moins affilié à telle confession, goûtant la variation des traductions et cherchant, peut-être, en relisant le poème érotique du canon biblique, une autre spiritualité. La traduction d’un verset par A. Chouraqui aimante la lecture : « Lève-toi vers toi-même, ma compagne, ma belle, et va vers toi-même ! » Le second essai de J.-C. Saladin oriente ainsi vers une archéologie non monothéiste du poème, en illustrant sa ressemblance avec des chants célébrant des rites de prostitution sacrée en Mésopotamie, en Égypte et en Inde, tout en relisant, à cette lumière, l’érotisme de poésies mystiques, musulmanes et chrétiennes. Les lectures de M.-A. Ouaknin partent, elles, d’une transmission juive, talmudique puis kabbaliste, qui déploie les possibles de l’interprétation en même temps qu’elle prête une extrême attention à la lettre. Puis elles la prolongent, dans l’invention ou la dérive herméneutique, s’appuyant sur l’intertextualité et sur des réseaux de ressemblances littérales, pour formuler des leçons éthiques ou retrouver dans le poème un traité des parfums…

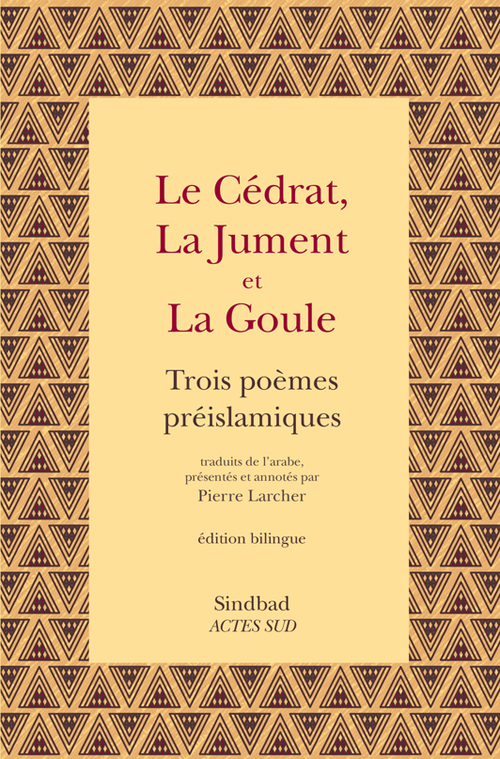

Pour Le Cédrat, La Jument et La Goule, Pierre Larcher est seul maître d’œuvre, mais en s’appuyant sur une double transmission savante, celle des anciens lettrés arabes et celle des orientalistes occidentaux. Aucune réticence chez lui, bien au contraire, envers l’orientalisme savant et littéraire, tel qu’il s’est défini avec la renaissance orientale du premier XIXe siècle. C’est même le dispositif philologique, avec introductions, traductions et notes, qui est ici offert, tel quel, à l’appréciation littéraire. Sous un titre à la manière des Mille et Une Nuits, sont dénommés trois poèmes (plus un) de la poésie arabe préislamique. Ces poèmes ne font pas partie des mu‘allaqât, canon de cette poésie. P. Larcher est le traducteur du corpus étendu de ces « suspendues » ou « pendentifs ». Mais désormais, il poursuit l’exploration en traduisant des qaçida-s dont la transmission ne s’étaye plus sur cette canonisation principale. Sa version est scrupuleusement littéraliste, mais autrement qu’A. Chouraqui. Il accorde moins d’importance à la signifiance des racines sémitiques qu’à l’analyse syntaxique et à la valeur référentielle et pragmatique des énoncés. Plusieurs nouveautés ici. Il ne s’attache plus systématiquement à traduire les mètres arabes par une métrique syllabique française, même libérée. Dans le cas de « La Jument », titre qu’il donne à la deuxième qaçida traduite, entre un défi philologique : celui de rendre intelligible un poème particulièrement obscur. Surtout, on retrouve des préoccupations proches de celle de l’édition du Cantique des Cantiques, quand elle donne des lectures qui ne réduisent pas le poème érotique à une allégorie monothéiste. Contre la sacralisation de l’arabe, P. Larcher trouve dans l’anthologie, rassemblée entre le IXe et le XIe siècle, où a été recueillie « La Jument », une proclamation de « l’unité stylistique et linguistique de la poésie et du Coran ». Et il prête attention à la manière dont cette poésie préislamique peut documenter une étude anthropologique des sociétés arabes anciennes : sur l’importance relative, en ces sociétés, des liens d’alliance et de parenté, voire une étude mythologique et psychanalytique : à travers la présence, dans « La Goule », d’une transculturation du mythe grec de Persée et Méduse, interprété comme la projection de hantises de la sexualité masculine.

Sept lectures poétiques : hébreu, grec, latin, quatre traductions en langue française

Présentation et études critiques par Jean-Christophe Saladin et Marc-Alain Ouaknin

Diane de Selliers

« Textes »

208 p., 29,00 €

Trois poèmes préislamiques

Traduits de l’arabe, présentés et annotés par Pierre Larcher

Édition bilingue

Actes Sud

« Sindbad »

96 p., 16,00 €