Traduit par Lola Créïs et Claude Moureau-Bondy

À Narbonne, je file tout droit au Novelty, un hôtel bon marché que les routiers aiment bien. Je prends une chambre sans salle de bain pour quatorze dollars. Au bar de l’hôtel, le patron1 parle à un habitué. Je les interromps pour leur demander s’ils connaissent le meilleur chemin pour Moussoulens (“Moo-soo-lahn”). Ils ont l’air perplexe.

– Oh, vous voulez dire “Moo-soo-linz ”, dit le patron.

Il s’appelle Claude Strazzera. Il a un air bougon et une fine moustache.

– Oui, je cherche la ferme où le poète Pierre Reverdy a vécu.

Il m’indique comment rejoindre Moussoulens. Un genre de tournez-à-gauche-puis-à-droite-puis-à-gauche-puis-à-gauche-puis-à-droite-vous-ne-pouvez-pas-le-rater. Je répète ses instructions et me dirige vers ma voiture, mais au moment où j’ouvre la porte, monsieur Strazzera sort en courant et me fait signe de revenir. Il y a un truc qui cloche.

L’habitué et lui sont en plein débat.

– Moussoulens est un lieu-dit, insiste l’habitué, pas un village. C’est juste un point sur la carte. Sans maisons. Suis-je sûr de vouloir aller là-bas ? On ferait mieux de vérifier.

Monsieur Strazzera décroche le téléphone et appelle quelqu’un en ville. Il connaît du monde. « Moussoulens, la maison du poète narbonnais Pierre Reverdy… »

– C’est qu’il y a un autre Moussoulens vous savez, me dit l’habitué.

Hum.

– Et c’est un village, pas seulement un lieu-dit. C’est plutôt vers Carcassonne, en fait. Ça pourrait être celui-là ?

– Je ne sais pas. Tout ce que je sais c’est que la ferme s’appelait la Borio de Blanc.

– Pierre Reverdy – vous avez lu son roman sur Tahiti ?

– Sur Haïti ?

– Non, Tahiti. Il a écrit un roman magnifique sur Tahiti. Il était médecin.

– Pierre Reverdy ? Non, je ne pense pas qu’il ait été médecin. Il gagnait sa vie comme correcteur à Paris. Et je ne crois pas qu’il ait jamais publié de roman sur Tahiti.

– Donc c’est un autre Pierre Reverdy. Le Pierre Reverdy dont je parle était médecin ici à Narbonne. Je connais des personnes qu’il a soignées.

– C’est un nom courant par ici ?

– Non, mais pas rare non plus. Il y a encore des Reverdy dans la région.

Monsieur Strazzera appelle maintenant le poste de police pour obtenir plus d’informations. Pendant ce temps, l’après-midi s’écoule lentement, et je commence à avoir peur que la nuit tombe avant que je puisse rejoindre ce fameux Moussoulens.

– Essayez Carcassonne, suggère l’habitué.

Monsieur Strazzera appelle les renseignements, puis la mairie de Carcassonne.

– Eh oui, nous dit-il, il y a bien un Moussoulens à la sortie de Carcassonne.

– C’est bien ce que je vous avais dit, reprend l’habitué.

Peut-être qu’il y avait un autre Pierre Reverdy, aussi.

– Mais est-ce que c’est bien le Moussoulens où Pierre Reverdy vivait, demande monsieur Strazzera ? Puis il ajoute : J’ai une idée. On va appeler la bibliothèque. Ils savent tout.

Il appelle la bibliothèque.

– C’est Claude Strazzera, Hotel Novelty. J’ai un touriste ici.

Tandis qu’il parle, une phrase me revient à l’esprit : « Au pied de la Montagne Noire*… » Je la dis à voix haute.

– Aha ! s’exclame l’habitué. Si c’est au pied de la Montagne noire, alors c’est sûrement le Moussoulens à la sortie de Carcassonne.

Monsieur Strazzera raccroche. Il ressemble à un chasseur qui vient juste de planter une balle entre les yeux d’un grizzli.

– On a de la chance : à la bibliothèque, il y a une exposition sur la vie de Pierre Reverdy pour le centenaire de sa naissance. Il était de Narbonne, vous savez. Le bibliothécaire dit que vous passiez la voir – la bibliothèque reste encore ouverte deux heures, vous pouvez y aller à pied – et que vous montiez aussi à l’étage voir monsieur Viala, aux Archives Municipales. Il a fait beaucoup de recherches sur Reverdy et il vous aidera à trouver ce que vous cherchez.

En vérité, je n’ai qu’une envie : prendre la voiture et rouler jusqu’à la ferme familiale, mais je n’ai plus le choix maintenant.

– C’est à cinq minutes à pied, ajoute-t-il.

La Bibliothèque Municipale est dans la rue Jean-Jaurès, et le bureau de monsieur Viala est au dernier étage. Sa porte est ouverte. Je passe la tête en frappant légèrement. Il lève les yeux de son bureau. Il a une longue moustache et porte une veste en tweed, un de ces types qui font plus vieux que leur âge. Il doit avoir dans les quarante ans. Une odeur agréable de tabac au miel flotte dans l’air de son bureau au plafond bas et à l’atmosphère vieillotte et confortable. Il sourit, me serre la main, et se lance dans le récit de ce qu’il a découvert sur Pierre Reverdy dans les archives municipales.

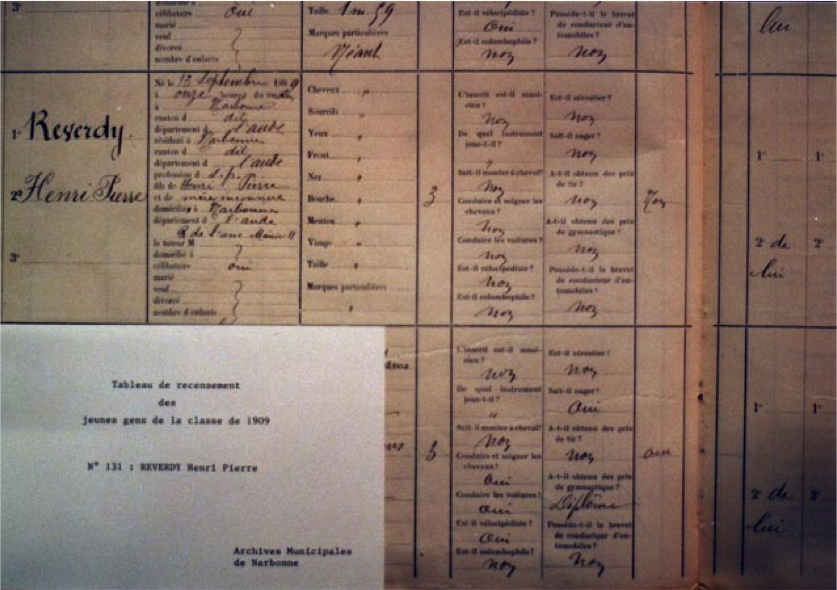

– Reverdy est né un vendredi 13, mais il était très superstitieux alors il a toujours donné comme date de naissance le 11 septembre, dit-il en me conduisant à l’étage en dessous vers les vitrines de l’exposition. Voici une photo de la maison où il est né, au 3 boulevard du Collège, qu’on appelle maintenant le boulevard Marcel Sembat. Et voici la maison où il a vécu enfant, 1 rue de l’Ancienne Mairie, aujourd’hui Benjamin Crémieux. Voici son acte de naissance. Il a été rempli par une sage-femme. Remarquez que le nom de la mère est signalé comme « inconnu ». Le père est inscrit sous « Henri Pierre Reverdy », qui est aussi le nom de Pierre. Remarquez que le père n’a pas reconnu Pierre légalement avant ses 6 ans. Et sa mère ne l’a reconnu officiellement que lorsqu’il a eu vingt ans. Voyez ici : elle s’appelait Jeanne Rose Esclopié. Et voici ses papiers militaires. Dans ce questionnaire il dit qu’il n’a pas d’expérience des armes à feu, qu’il ne sait pas monter à cheval, etc. Il répond non à toutes les questions ! Ici, vous voyez qu’il a été réformé, à cause d’une insuffisance cardiaque.

– Ah, donc il n’a pas été démobilisé ?

– Non, il n’a pas été incorporé.

Les autres vitrines contiennent des photographies de Reverdy et des exemplaires de ses livres, que j’ai déjà vus pour la plupart. Quelques lecteurs, surtout des jeunes gens, lèvent les yeux vers nous. Nous avons l’air important car nous sommes autorisés à parler à voix haute.

– Pour Moussoulens : revenez dans mon bureau quand vous aurez vu l’exposition.

Et le voilà parti.

Je prends quelques photos des vitrines et, avec une lentille macro, de quelques-uns des documents. Puis je laisse s’écouler une quantité de temps raisonnable avant de remonter dans le bureau de monsieur Viala.

Il décroche le téléphone et appelle les Archives municipales de Carcassonne. Là-bas, son homologue lui confirme que oui, la ferme de la famille Reverdy est à Moussoulens, à la sortie de Carcassonne. Monsieur Viala sort de son bureau et revient avec une carte détaillée de la région de l’Aude, et voici Moussoulens, là, ce tout petit point.

Mais à présent il est trop tard pour y aller, donc je dis merci et au revoir et je sors me promener, voir le lieu de naissance et la maison d’enfance. Je vais d’abord rue Benjamin Crémieux, mais ne trouve pas de numéro 1. On dirait qu’il n’y a que deux numéros. Quelque chose comme 13 et 17. Je demande à plusieurs passants, mais ils ne savent pas non plus. Tout ce qu’ils savent c’est qu’il y a une plaque qui va être posée en l’honneur de Reverdy. Ils l’ont lu dans le journal.

Alors je me mets en route vers sa maison natale. C’est une promenade plus longue mais l’après-midi est agréable, avec ces feuilles voletant ça et là dans la lumière déclinante du soleil. Et là, dans le pâté de maisons derrière l’école qui donnait son nom à la rue, se trouve l’immeuble où Pierre est né, le 13 septembre 1889, il y a exactement cent ans et cinquante jours.

Mais c’est juste un immeuble comme les autres, trois ou quatre étages, de pierre grise, un immeuble français parmi d’autres, avec des voitures garées devant. J’essaie de recréer la scène d’il y a cent ans, mais je ne sais pas à quel étage imaginer les choses. La mère « inconnue », la stupéfiante nouvelle que Pierre était un bâtard, la relation vague entre le père et la mère – tout tourne dans ma tête, effaçant mes constructions imaginaires dès que je les convoque. J’ai besoin d’un café.

***

Le lendemain matin, après le petit-déjeuner et beaucoup de mercis, je roule vers Carcassonne, prends une chambre, et me dirige vers Moussoulens, qui est seulement à dix ou quinze minutes de la ville et que l’on trouve facilement avec une carte Michelin.

C’est un petit village endormi, mais son sommeil est encore plus profond aujourd’hui, jour de la Toussaint. Tout est fermé à l’exception de la boulangerie, où j’entre pour demander à la jeune femme la direction de la Borio de Blanc, la ferme de la famille Reverdy, il y a quatre-vingts ans. Elle-même vient d’arriver dans la région, mais peut-être que monsieur Fiche, de l’autre côté de la rue, pourra me renseigner : sa famille habite ici depuis des générations, et il était secrétaire de mairie.

Je traverse la rue et frappe à la porte vitrée. À l’intérieur, un homme s’extrait d’un fauteuil et glisse vers moi dans ses chaussettes.

– Pardon de vous déranger. Je cherche la ferme des Reverdy, la Borio de Blanc, la jeune femme de la boulangerie m’a dit que vous pourriez m’aider.

– Certainement*, dit-il en roulant les r. Il a le même accent que Reverdy, les mêmes cheveux foncés, mais il a l’air plus agréable que n’était censé l’être Reverdy. Vous descendez cette rue jusqu’au monument, puis vous prenez à gauche. Ça vous amènera directement à la ferme. C’est seulement à cinq cents mètres du village. La propriétaire actuelle s’appelle Loisel, madame Loisel.

Ses indications me mènent à une ferme, mais de prime abord je ne suis pas sûr qu’il s’agisse de la Borio de Blanc. Un homme en voiture fait marche arrière pour sortir.

– Excusez-moi, est-ce que je suis bien à la Borio de Blanc, l’ancienne ferme des Reverdy ?

– Je ne sais pas, répond-t-il gentiment, je ne suis pas d’ici. Demandez à l’intérieur.

Avec un peu d’hésitation – mais pas tant que ça, maintenant que j’ai fait tout ce chemin – je m’avance dans l’allée de graviers et appuie sur la sonnette. Rapidement, une femme ouvre la porte. Elle est belle et a l’air intelligent, les cheveux foncés et les yeux marron.

– Excusez-moi de vous déranger, mais je suis un touriste, un touriste américain, un poète en fait, et je cherche la ferme où le poète Pierre Reverdy a vécu.

– C’est ici, dit-elle en souriant. Voulez-vous entrer et visiter ?

– Eh bien, en fait, je ne veux pas vous déranger…

– Mais vous ne me dérangez pas du tout.

– Vraiment ? C’est formidable !

Une fois entré, je me présente plus longuement à madame Loisel. Elle me dit que la ferme est dans la famille depuis que son père l’a achetée il y a plus de cinquante ans. La structure du bâtiment est la même qu’à l’époque où Reverdy y vivait, à l’exception du salon qui a été agrandi par l’abattement d’un mur qui le séparait en deux petites pièces, à gauche et à droite de l’entrée. Et bien sûr, l’intérieur a été modernisé : nouveaux sols, nouvelle cuisine, nouvelles installations dans les salles de bain, tout de très bon goût. La grange attenante a été convertie en appartement. (En fait, les Loisel, membres du réseau des gîtes ruraux*, louent cet espace à des hôtes, comme l’homme dans la voiture auquel j’ai parlé dehors.) Le bâtiment principal est un long ensemble en pierre à deux étages avec un toit en tuiles rouges. Au premier, de part et d’autre d’un couloir, se trouvent les chambres. La première sur la gauche est celle de Pierre, celle qu’il utilisait quand il n’avait pas école et venait pour les vacances.

Nous entrons dans la chambre. Elle fait environ deux mètres cinquante sur quatre, mais j’arrive à peine à la voir, parce que je n’arrête pas de penser, « le petit Pierre s’est endormi ici, dans cette chambre ». Au fond il y a une fenêtre, qui donne sur le devant de la maison, avec vue sur les arbres, les champs et le ciel. Sur la gauche il y a un petit couloir qui menait avant au fenil. Je peux presque sentir les foins et entendre les animaux remuer dans l’étable – ou bien est-ce réel ? Sûrement une vache ou deux, peut-être quelque lapins et des poules dehors, puisque cette ferme était principalement un vignoble. Et l’est toujours. Cette chambre est maintenant celle du petit-fils de madame Loisel.

– Parfois il dormait dans la pièce à côté, la chambre de ses parents, dit-elle.

Nous y jetons un œil, mais elle n’irradie pas autant. Madame Loisel fait un mouvement vague vers la salle de bain au bout du couloir.

Nous redescendons et sortons par la porte de derrière. Les vignes rouges, jaunes et vertes qui montent jusqu’au village semblent palpiter doucement dans la lumière d’automne qui tombe du ciel d’un bleu pur. Un petit vent frais délicieux fait murmurer doucement un grand pin au-dessus de nous.

– Cet arbre était-il là quand Pierre vivait ici ?

– Oui, sûrement. Il y en avait plusieurs autres, un par là-bas et un autre là-bas, mais on a dû les abattre après une tempête.

Un homme en bottes de pluie et en habits de gentleman farmer sort de la maison.

– Mon mari, dit madame Loisel.

Nous nous saluons en souriant.

– Je fais quelques travaux dans la maison, explique-t-il.

– Oh, dis-je, mais je me rends compte que c’est un jour férié et que je vous prends tout votre temps !

– Non, pas du tout, vraiment pas, dit madame Loisel.

– Ces vignes sont si belles, dis-je. Est-ce que les limites des terrains sont restés les mêmes ?

– Oui, dit madame Loisel. Elle désigne les frontières de la propriété. Ils faisaient pousser le raisin ici, le vendangeaient, le pressaient – ils faisaient tout. Venez qu’on vous montre les anciennes cuves.

Nous allons voir les cuves dans un grand abri juste derrière la maison. Il est possible que les Loisel, ou peut-être les Français en général, aient une sensibilité pour les cuves à vin que nous, Américains, n’avons pas. Face à mon absence de réaction, madame Loisel dit :

– Pourquoi n’allez-vous pas jusqu’au verger ? Mon mari vous montrera l’endroit où Pierre attachait son âne à l’un des arbres : on voit encore la trace de la corde autour du tronc. Et le renflement au pied de l’arbre sur lequel il s’asseyait.

– Oui, dit monsieur Loisel, j’y vais justement pour traiter les arbres. Voulez-vous m’accompagner ?

Madame Loisel retourne dans la maison et je m’engage avec monsieur Loisel le long d’une de ces magnifiques allées* de platanes, d’une soixantaine de mètres de haut. Sur la droite, à peu près au milieu du chemin se trouve l’arbre avec son renflement haut comme un banc et, au dessus, l’anneau creusé à l’endroit où Pierre attachait son âne. L’arbre est mourant, mais monsieur Loisel fait tout son possible pour le sauver. Les vignes sont à droite, et à gauche il y a un ruisseau, avec une vanne qui alimentait autrefois un moulin à grain. Le verger est juste en face. Pendant qu’il continue à traiter les arbres, monsieur Loisel me dit de prendre mon temps pour faire le tour. Je marche jusqu’au ruisseau et trouve l’ancienne porte de l’écluse, aujourd’hui rouillée et je me retourne pour regarder à travers les arbres, dans lesquels les feuilles tremblent et miroitent doucement sur le bleu brillant du ciel. C’est une journée aussi charmante que possible.

Alors que je me décide enfin à retourner lentement vers la maison, une adolescente courtoise – la fille de Madame Loisel – me dit que sa mère est partie en ville, et qu’elle revient tout de suite. Je déambule autour de la maison pendant un moment, attendant le retour de madame*. Je ne peux pas partir comme ça. Quand elle arrive enfin et sort de la voiture, je remarque qu’elle n’a pas seulement fait des courses, mais qu’elle s’est aussi apprêtée. Jusqu’aux boucles d’oreilles.

– Ça a été merveilleux, cette visite, dis-je.

– Mais entrez donc prendre un verre avec nous, insiste-t-elle.

– Bon, mais juste un petit verre alors.

Dans le salon, nous sommes rejoints par monsieur Loisel, et madame* nous propose différents apéritifs. Nous choisissons une spécialité locale, un apéritif qui ressemble à un vin de porto puissant. Quel que soit son nom, il se boit bien et facilement. Elle se lève pour offrir à chacun un petit plateau de choses à grignoter. Je choisis des chips de pommes séchées, qui vont bien avec le verre. Elle sert aussi son mari qui, après la deuxième tournée, lui dit très poliment, Non, merci beaucoup*. Ça fait longtemps que je n’ai pas vu quelqu’un jouer aussi bien le rôle de la parfaite maîtresse de maison. On se croirait à Tulsa dans les années 1950.

– Mon père possédait cette maison depuis quelques années quand un homme a frappé à la porte en disant qu’il avait vécu ici. C’était Reverdy. Il y avait une femme avec lui, mais il ne l’a jamais présentée. Il a demandé s’il pouvait visiter. Mon père l’a fait entrer. Pierre a couru de chambre en chambre, excité comme un enfant, et il a pris l’allée, est allé voir le vieil arbre, puis il a demandé un verre du vin du vignoble.

Quel que soit ce qu’elle m’a donné à boire, ça fonctionne à merveille. Je me sens réchauffé et légèrement embrumé.

– Ensuite il est parti et il n’est jamais revenu. Il n’a pas dit une seule fois le nom de la femme. Mais d’après ce que mon père a appris plus tard, ce devait être Coco Chanel.

– Oui, dis-je, Reverdy et Chanel étaient… amis.

Monsieur et madame Loisel sourient en entendant ce mot.

– Ce devait être Coco Chanel, dit-elle, elle était petite et tout en noir.

– J’imagine que le village était assez tranquille à l’époque. Il a l’air très très calme aujourd’hui !

– Oh, sourit madame Loisel avec espièglerie, il est calme en apparence, mais si on creuse… Elle agite ses mains, mimant une turbulence. Les gens vous sourient et font comme si tout allait bien, et puis tout à coup ils explosent.

– Comme Reverdy, non ? Il était du genre explosif.

– Oui.

– Une sorte de tempérament espagnol ? Ça va bien avec ses r roulés.

– Tout comme moi, dit madame Loisel. Je suis sûre que j’ai du sang catalan, comme beaucoup de gens par ici.

Elle entreprend de me raconter l’histoire de la région, des Cathares, et de la partie située entre Carcassonne et les Pyrénées. Elle et son mari sont très instruits. Je me demande quel est leur métier.

– Que veut dire la Borio de Blanc exactement ?

– Borio est un vieux mot provençal qui désigne un lieu ou une terre, explique-t-elle. Blanc était le nom de l’homme qui possédait la ferme avant les Reverdy. La Borio de Blanc : la ferme, le domaine des Blanc. Mais en fait on connaît mieux la ferme sous le nom de La Jonquerolle.

– Et la femme de Reverdy, dit monsieur Loisel, que savez-vous sur elle ?

– Je pense qu’elle doit être morte à présent.

– Vraiment ? dit madame Loisel, surprise, nous l’avons vue il y a deux ou trois ans à peine.

– Oh, j’ai dit ça parce que j’ai vu un portrait de Pierre qu’elle avait donné à la Fondation Maeght en 1975, donc j’ai pensé que c’était un leg.

– Non, nous l’avons vue il y a deux ans, à Solesmes, dit madame*. Mais nous ne lui avons pas parlé. Que lui aurions-nous dit ? Qu’on vivait dans la maison où Pierre a grandi ? Et après ? Mais vous, vous aimez Reverdy, vous devriez aller à Solesmes pour la rencontrer.

– Je le ferai, si j’en ai le courage.

Mais c’est pure politesse de ma part. Mes plans de voyage n'incluent pas Solesmes.

La conversation dérive sur les livres de Pierre et les livres sur Pierre. Il y a quelques années un écrivain local a publié un petit livre sur l’enfance de Reverdy.

– Et voici une photo des lieux, tels qu’ils étaient à l’époque.

Elle me tend un livre ouvert à la page de l’illustration.

– J’ai acheté ce livre en 1965, dis-je, et vous n’avez pas idée du nombre de fois où j’ai regardé cette image et me suis questionné sur cet endroit. En vérité, je dois vous dire qu’être ici, pour moi, c’est incroyable, c’est bouleversant.

Peut-être est-ce l’alcool qui me permet de dire ce que je ressens à ce moment.

– Et votre hospitalité me touche beaucoup.

– Tout le plaisir est pour nous, répondent-ils d’une seule voix.

Leurs manières distinguées semblent authentiques : pour eux il est naturel de se comporter comme cela.

– Merci. Et maintenant je dois partir. Il est déjà deux heures !

Et c’est ainsi que nous nous disons au revoir. Quand j’ouvre la porte de la voiture, je me retourne vers la fenêtre de la chambre de Pierre. Qu’il a dû être heureux ici !

***

Je passe le reste de la journée et la nuit à Carcassonne. Le voyage continue comme prévu : à explorer les environs de Cahors et Sarlat, puis Angoulême où je dois rendre la voiture et prendre le train pour Paris. Angoulême : la gare et l’agence de location de voiture sont toutes les deux sur la place principale, ainsi qu’un hôtel qu’on m’a conseillé.

Je range la voiture, achète un billet pour le train du lendemain, puis j’apprends par l’employé qu’il pourrait y avoir une grève. Demain. Alors, après réflexion, je rends le billet, informe l’agence de location que je garde la voiture, et prends la route pour le Nord. Je passerai peut-être la nuit à Tours.

Mais Tours n’est pas si loin du Mans, et le Mans n’est pas si loin de Solesmes. Le paysage s’aplanit tandis que je fonce sur l’autoroute. À Château-du-Loir, je prends une route plus petite qui traverse Vaas, le Lude, la Flèche et Sablé, et soudain je me retrouve à l’entrée de Solesmes, puis immédiatement à la sortie, c’est tellement petit. Je fais demi-tour et reviens en arrière.

Il n’y a pas d’office du tourisme. Il n’y a presque personne dans la rue. Je m’arrête devant le bâtiment qui fait office de mairie et de poste. La mairie est fermée le lundi après-midi, mais dans le petit bureau de poste, je trouve une jeune femme derrière l’unique guichet, occupée à servir un moine dans une robe marron qui sort des paquets et des lettres d’un cabas doré. Il est de l’abbaye bénédictine, l’abbaye Saint-Pierre, l’un des plus célèbres centres d’étude du chant Grégorien au monde. Il met du temps pour effectuer ses nombreuses transactions, cherchant maladroitement dans un vieux porte-monnaie ces malheureux vingt centimes qui doivent compléter une somme approchant les 400 dollars d’affranchissement. Enfin, c’est mon tour.

– Bonjour. J’aurais besoin d’un renseignement. Je cherche la maison où le poète Pierre Reverdy a vécu.

– Je ne sais pas, dit-elle, mais peut-être que ce monsieur pourra vous aider.

Je me retourne vers le moine. Il a les cheveux gris coupés très court, des lunettes à monture en fer, un visage rond, des yeux vifs, intenses, d’une joie secrète. Peut-être est-ce dû au fait qu’il a un pied dans deux mondes différents. En tout cas, son visage brille d’une aura qui le distingue de tous les gens que j’ai croisés pendant ce voyage.

J’explique que je suis un admirateur américain de la poésie de Pierre Reverdy. Il me demande où je loge, et quand je réponds que je ne sais pas encore – je viens d’arriver – il me dit que madame Reverdy ne peut pas m’héberger. Je bondis presque hors de moi et lui dis que je n’espérais rien de tel, que je n’oserais même pas frapper à sa porte ou lui parler. Il semble rassuré, mais continue à étudier profondément mon regard. Je me demande ce qu’il y voit.

– Venez avec moi, dit-il, je vais vous montrer la maison.

Nous parcourons une dizaine de mètres vers l’abbaye, et au coin, il se tourne et montre le bout de la rue.

– C’est la dernière maison sur la droite. Elle vient aux Vêpres tous les jours. Mais ne la dérangez pas s’il vous plait, elle est très âgée, et elle a les traits tirés ces derniers temps.

– Elle doit être vraiment très âgée, dis-je.

– Oui. Voulez-vous vous rendre sur sa tombe, aussi ? Il suffit de descendre la rue, c’est à quelques centaines de mètres. Sur la droite.

– Merci beaucoup.

Il sourit, salue et repart avec son petit caddie.

Au cimetière, je parcours les allées les unes après les autres, en cherchant la tombe. Certaines pierres ne portent même pas de noms. Puis j’avise un homme de l’autre côté du chemin. Il a l’air d’un fleuriste, ou peut-être est-ce le gardien. Je mets mon hésitation de côté et m’avance pour lui demander s’il sait où se trouve la tombe. Oui, la tombe est là quelque part, il en est sûr, mais où ? Il est plein de sollicitude et il a envie de m’aider. Après un moment de recherches hasardeuses, il aperçoit un jeune prêtre qui vient d’entrer, et lui demande son aide. Oui, la tombe est là quelque part, répond le jeune prêtre en souriant, et il se souvient bien l’avoir vue… quelque part. Nous errons tous les trois un moment. Soudain l’homme s’écrie, « Voilà* ! »

Quand je le remercie pour son aide, il répond :

– Il n’y a pas de problème. Je passe beaucoup de temps ici. J’ai perdu ma femme il y a dix-huit mois.

Lui et le jeune prêtre s’éloignent.

Je me penche vers la dalle. Elle est en marbre rouge, basse et lisse, avec des éclats noirs et gris. Sur le dessus, il y a une croix noire, lisse elle aussi, et, incliné au-dessus de la croix, une plaque noire avec le mot MAGNIFICAT. Sur le bord avant du marbre – épais de 9 ou 10 centimètres seulement – les mots HENRI PIERRE REVERDY 1889-1960, bien alignés sur la droite. La gauche doit être réservée à sa femme, Henriette. Henri, Henriette.

Je prends rapidement quelques photos – la lumière d’automne de quatre heures de l’après-midi est belle, mais déclinante – et puis je reste là, à regarder la tombe, et il me vient l’idée étrange que je suis bien plus grand que Pierre. J’ai l’impression que c’est comme si je dominais cette sépulture de plus de deux mètres de haut, presque trois, et pas seulement de mon mètre quatre-vingt-huit. J’essaie de l’imaginer dans le cercueil, mais je n’en retire qu’une vague impression morbide, alors j’abandonne cette pensée.

Je roule jusqu’au parking en face de sa maison. Il y a eu beaucoup de nouvelles constructions depuis qu’il s’est installé ici en 1926, et la réputation grandissante de l’Abbaye a dû rendre visible Solesmes sur la carte. Solesmes semble moins isolée qu’elle a dû l’être dans les années 1920.

Derrière le pare-brise, je fais quelques photos de la maison et décide d’attendre que Henriette en sorte.

Alors que je suis là assis dans la voiture, à fixer le mur du jardin et le haut de la maison, un rêve me revient à l’esprit. Dans un petit village du bord de mer en France, je descends du train et marche une centaine de mètres vers la plage, là où la petite maison de Reverdy donne sur la mer. Il n’y a personne. À l’intérieur, tout est calme, frais, propre, agréablement joli sans être trop décoratif. J’ai des scrupules d’avoir fait irruption comme ça, quand soudain sa femme entre et me dit gentiment (alors qu’on la disait aigrie et grincheuse), « Pierre est sorti, mais je l’attends d’un moment à l’autre ». Au même moment, il passe la porte d’entrée et me salue. Il propose que nous sortions déjeuner dans un restaurant du coin qu’il aime bien.

L’endroit est si austère que je me dis qu’il doit s’agir d’un bon restaurant. Les plats que Pierre a commandés arrivent, l’un après l’autre, jusqu’à ce que toute la table en soit recouverte. Le mot cassoulet* se charge tout à coup d’un vif plaisir. En face de moi, Pierre mange avec calme et sobriété. À ma gauche, mon fils est indécis sur le choix de sa boisson. La serveuse s’impatiente : Comme boisson* ? Je le bouscule un peu : « Qu’est-ce que tu veux ? du coca ? du lait ? réponds !? » La serveuse s’éloigne vers l’autre côté de la salle. Je lui lance : « De l’eau* ! » « Ce n’est qu’un gosse* », dit-elle. Je réponds en anglais : « Un sale gosse, oui. » « Oh, c’est pas si grave », gronde-t-elle. Je comprends tout à coup que Pierre a choisi ce restaurant parce que les serveuses sont anglaises.

Il est maintenant deux heures et demie, mais la lumière a bien baissé. Pierre est complètement dans l’ombre, avec juste une tache de lumière sur le devant de sa chemise blanche. Je ne peux pas voir le reste de son corps, mais il a l’air ou endormi ou très absorbé.

Il est assis dans le fauteuil à ma droite, avec une feuille de papier blanc et un stylo à encre, un de ces stylos à l’ancienne, avec une plume, et il écrit furieusement. Je reconnais son écriture et m’aperçois qu’il est en train d’écrire un poème. Je me mets sur la chaise en face de lui et, sur l’une de mes feuilles, commence un poème en strophes de deux vers qui le représente en train d’écrire. Une fois nos poèmes finis, nous nous redressons. Il sourit.

– Qu’avez-vous écrit ? demande-t-il gentiment.

– Oh, pas grand chose, juste un petit truc.

Je réponds timidement, sachant que je suis peut-être la seule personne à avoir jamais pu faire une telle description.

Je me réveille. Où sont mes lunettes ? Quelle heure est-il ? Je tends le bras vers ma montre et mes lunettes comme pour me convaincre qu’on est réellement le 21 juin 1981, et pas 1931.

A cinq heures moins le quart, la porte blanche du jardin s’ouvre et Henriette apparaît – du haut de ses 97 ans. Elle porte de confortables chaussures marron, des collants en laine, un imperméable beige, et un béret de laine souple. Pas de lunettes – elle doit avoir une bonne vue. Elle a une canne, mais ne l’utilise pas vraiment. Elle s’élance même d’un bon pas. À première vue, son visage me semble immense. Je la prends en photo, comme un espion. Je n’ai même pas honte.

Je sors de la voiture et la suis jusqu’à l’abbaye, à peine un pâté de maison plus loin. À l’intérieur de l’église, elle s’assoie vers le milieu de l’allée, à gauche, seule sur un banc. Je m’assoie cinq ou six rangées derrière elle, vers la droite. Une dizaine d’autres personnes, âgées pour la plupart, s’avancent seules et remontent l’allée pour s’asseoir près du premier rang. Les cloches sonnent et les Vêpres commencent.

La grille de communion – une barrière basse – sépare l’assemblée de l’autel que les moines arpentent d’un côté à l’autre, un par un, les mains repliées sous leurs robes. Puis un groupe, peut-être une cinquantaine, entre par la gauche en files de trois et se met en ligne du même côté, parallèlement à la nef. Je peux à peine voir ceux du premier rang maintenant. Le chant commence.

Le son est grave, calme, simple, tout à fait splendide. Il se répand largement dans la fraîcheur de la pénombre. Les fidèles parmi nous s’inclinent. Je décide de me détendre et reste assis, bien que de temps à autres je me lève. Il me vient à l’esprit que les moines doivent avoir pas mal de temps pour répéter, mais que les répétitions sont aussi d’une certaine façon les représentations. Leur audience, c’est Dieu.

Henriette qui, si elle a assisté cinq jours par semaine à ce service depuis qu’elle a déménagé à Solesmes, a dû entendre les Vêpres plus de 16000 fois, a toujours un temps d’avance. J’alterne entre des moments où je l’observe et d’autres où je regarde les blocs de pierre grise, les arches nues sur les côtés, simples, romanes et la voûte gothique au-dessus de la nef. Je me demande à quoi ressemblait l’intérieur de cet édifice en 1926 et en 1960. Quand Pierre s’asseyait ici, il devait être aspiré par l’étroite nef jusque vers l’autel et son inévitable crucifix.

Au bout d’une demi heure, Henriette repose son livre de Vêpres et un instant plus tard les chants s’arrêtent – elle a déjà récupéré sa canne et s’est tournée pour s’engager dans l’allée.

Je la suis au dehors et dans la rue. Je la dépasse assez vite, et en la croisant, je glisse un regard. Son visage est très vieux, mais – chose curieuse – il n’est pas particulièrement ridé, et ses petits yeux sombres me rappellent ceux d’un chien rusé.

Un bus est en train de remonter la rue, sa rue, dans sa direction. Elle fait un pas de côté et s’arrête, avec cette manière silencieuse qu’ont les vieilles personnes de protester contre un affront. Le bus la dépasse, et elle reprend sa marche. Au milieu de la rue (à l’endroit le plus sûr) elle traverse en diagonale, et quand elle parvient au bord du trottoir d’en face, elle repère quelque chose dans le caniveau, une feuille probablement. Elle s’arrête et la balaie du bout de sa cane, deux ou trois fois, jusqu’à ce qu’elle parvienne à la déplacer de quelques centimètres vers la droite. Une fois que c’est fait, elle s’approche de la porte, introduit sa clé et entre.

Mais la porte ne ferme pas. Elle ressort, portant un petit sac plastique bleu noué par le haut. Elle le laisse tomber près du mur, dehors, à côté de la porte. La partie supérieure du sac (au dessus du nœud) a l’air de la déranger. Elle le tapote mollement de la main, pour le pousser sur le côté. Elle n’est pas satisfaite. Elle le pousse encore et encore. Ça ne va toujours pas. Elle ramasse le sac et le fait tomber par terre à quelques centimètres de sa position initiale. Puis elle appuie dessus. Il est là, affaissé. Elle le regarde, marque une pause, et ferme la porte. Elle est partie.

Je démarre la voiture et remonte jusqu’au coin de la rue. Il est six heures moins le quart, la lumière descend, et l’air se rafraîchit. Je me demande où je pourrais passer la nuit. Le seul hôtel en ville, le Grand Hôtel, a l’air luxueux et cher comparé aux autres endroits où j’ai dormi. Les hôtels de Sablé tout proche sont meilleur marché. Entre la tombe de Reverdy, le grand âge d’Henriette, le monastère, la spiritualité des psalmodies et le crépuscule, je m’arrête un moment avant de me diriger vers le Grand Hôtel.

Dans la chambre, je sors sur le balcon. En bas il y a le joli jardin de l’hôtel, et plus à gauche, quelques mètres plus loin, encore visible dans le soir tombant, la maison où est mort Pierre Reverdy.

Paru dans Blood Work: Selected Prose, Bamberger Books, 1993.

1. Les mots en italiques marqués d’un astérisque sont en français dans le texte.