par Ludovic Degroote

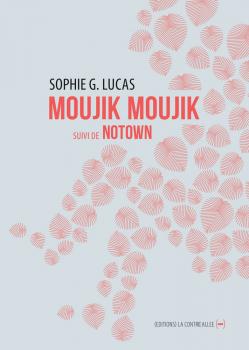

À la croisée d’une double attention critique, à la réalité et au langage, la poésie ouvre, qu’on y entre ou qu’on la refuse, la question de l’engagement. Sophie G. Lucas a choisi de l’aborder sans complaisance, ainsi qu’en témoigne ce volume qui rassemble deux rééditions, moujik moujik2, et Notown3. Dans le premier, elle s’attache aux exclus ou à ceux qui sont en passe de l’être. En quatre parties, elle dresse le portrait d’êtres indigents et de leur misère mais sans recourir à une posture émotionnelle ou morale ; elle donnerait l’impression d’une dimension objectiviste si l’écriture, par ses choix, ne venait donner un corps particulier à ces personnes ou ces décors. Ainsi, dans la première partie, dans le Bois, l’énonciation à la première personne donne la parole à des êtres prénommés (ou à des objets constitutifs de leur espace de vie comme la terre ou la bâche) en vers courts si vite tournés que les mots se coupent parfois, accentuant la vitesse et la brutalité de ce qui semble pris sur le vif : « c’est vide / là-dedans j’ai per / du le goût des gens / un jour j’arrivais plus à ouv / vrir la bouche la langue accro / chée au palais j’ai tout quitté (...) ». Ailleurs ce sont des proses qui évoquent les décors où vivent des « actifs pauvres » et dont les éléments explicatifs ou logiques sont mis entre parenthèses. La détresse qui se dégage de ces évocations prend sa puissance à travers la maîtrise de l’écriture, qu’elle inclue ou non des citations : « Je ne veux jamais être aujourd’hui », exprime l’un d’eux, dans des poèmes en vers qui évoquent ceux dont la vie semble rivée à un banc, tandis que les mots d’un autre donnent son titre au livre : « Nous resterons toujours leurs moujiks. » Le titre Notown illustre ce qu’était devenu la ville de Detroit aux États-Unis après son déclin au tournant des XXe et XXIe siècles ; le texte est construit ou monté à partir de citations extraites de reportages, d’interviews TV, web ou radio – en italiques – et de poèmes en vers, courts, qui croisent ou rebondissent sur ces extraits. La dimension objectiviste là encore pourrait sembler présente, mais la reprise et l’intromission de poèmes écrits par l’auteur en atténuent le principe. Ceci étant, l’engagement dénonce, sans qu’ils soient nommés, l’échec d’un modèle économique et un désastre social liés à la crise que cet échec a engendrée. L’image qui domine de cette ville qui n’en est plus une, c’est qu’elle est trouée, laminée, dépecée ; les habitants qui ne l’ont pas désertée sont partagés entre la fierté d’y demeurer et l’impossibilité de s’en extraire. Ainsi, cet espace urbain se voit peu à peu reconquis par la nature, herbes, animaux sauvages, jusqu’à « l’entrée de la ville / devenue prairie », et les habitants reclus dans des espaces où ils se déshumanisent lorsqu’ils ne les brûlent pas : « nous avons été liquidés » dit l’un d’eux. Ainsi de cet autre homme qui « cherche son reflet » dans l’eau sans comprendre que « peut-être » « à la place de son corps / il voudrait être un arbre / un nuage / un cerf ou un traîneau ». Ou de l’espoir de garder un peu d’intériorité : « le monde à l’intérieur / (de soi) / plutôt que dehors / essayer de retenir quelque chose / que tout ne s’échappe pas / hors de soi ».

176 p., 18,00 €

1. Signalons du même auteur chez le même éditeur la parution de Témoin, en 2016, textes en prose écrits après avoir assisté à des procès en correctionnelle et articulés à des résonances personnelles.

2. Initialement paru en 2010 aux éditions Les États-Civils.

3. Idem en 2013.