par Antoine Emaz

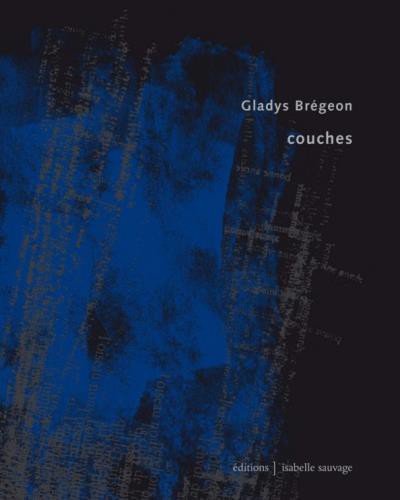

Les deux livres ont la même origine : la mort de la mère. L’angle d’attaque est cependant sensiblement différent : J’ai connu… reste dans le vécu immédiat du deuil, dans ce qui « laisse sans voix », tandis que Couches prend une allure plus méditative et glisse de la mort à l’écriture. La violence de la séparation est saisie, mais sans pathétique, au point que la relation à la mère apparaît complexe, assez loin du cliché habituel de l’amour filial. La rupture de la mort désoriente certes mais elle tourne comme une page déjà froide de l’histoire personnelle. De l’enfance revient, de l’originaire, mais tout autant de l’écart, de la distance prise : « Ce que je ne voulais pas être / Ceux que je ne voulais pas être ». L’écriture est lyrique (« je », émotion…) mais sans l’ampleur du chant : le vers est très court et le blanc domine. Pourtant, la mécanique lyrique reste bien présente, notamment par tout un système de reprises, relances, répétitions : sur le plan sonore, tissage homophonique (« nous sommes (…) en somme (…) en sommeil (…) somme d’ans (…) au sommet » p. 8) ; sur le plan syntaxique, abondance de l’anaphore et de l’accumulation ; emploi de leitmotive (dans Couches, deux poèmes sont répétés chacun trois fois) ; relance de poème à poème par reprise d’un segment (« je me souviens », p. 20 à 23)… On pourrait parler d’une sorte de lyrisme contrarié qui fonctionne très bien dans J’ai connu… et un peu moins bien sans doute dans Couches où l’ellipse et le laconisme sont moins dominants. Les deux livres sont à lire pour découvrir une voix poétique singulière qui peut passer d’une page minimale comme « Elle /// Est /// Là » (p. 11) à des séquences plus hermétiques comme « Délite par délit de vivre ou de dormir / Clive autopsie / Lit de pierre » (p. 30). On peut préférer une pente à l’autre, mais on reste frappé par la liberté d’allure et le souci constant des combinaisons sonores.