par Michèle Cohen-Halimi

Sujet bougé

« Dans le miroir, du fond du miroir un gamin fou venait à ma rencontre. […] Un halo, une cernure entourait l’âme : le spectre d’en face. Il marchait vers moi, égaré, avec des yeux lourds comme le métal… »

Mireille Havet, Journal, 25 juin 1919

« Dans le présent, tout est fini, et aussi bien ce fini est infini dans la vélocité de sa fuite vers la mort. »

Charles Baudelaire, Les Paradis artificiels

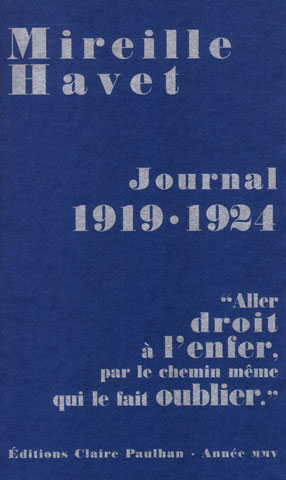

On retient du Journal 1918-1929 que Mireille Havet a tenu de vingt à trente ans – elle meurt le 21 mars 1932 – une espèce d’ébranlement d’intelligence où la pensée perdant tous les degrés d’absence et de présence à soi introduit à un état d’incohérence extrême de l’identité du sujet, incohérence agitée, intensive, que les drogues (opium, morphine, cocaïne, héroïne) exacerbent jusqu’à la mort. Il y a derrière ce livre, c’est-à-dire à travers lui, une écriture abandonnant phrase et récit – « Je ne fais pas de phrases, et je n’écris rien »1 –, pour viser les traces d’une perte, les marques d’un deuil, qui seraient comme le palimpseste mobile d’un processus infini de mémoire et d’oubli. Mémoire et oubli, non pas d’une conscience, celle de Mireille Havet, mais l’excédant, la débordant, l’emportant par cycles et épicycles dans des dépressions et des exaltations où le sujet dessaisi de lui-même touche par fulgurance des moments de la pensée du monde :

« L’opium est une vertu profonde qui rend plus clairvoyant. On descend dans son puits chercher la vérité de soi-même. Sur sa trame lourde et obscure, la pensée se détache et ne se limite point. La cocaïne est une aile légère qui rend fou et déplace les densités du monde et de nos corps. »2

On peut trouver dans ce Journal des anecdotes et des détails quasi mondains : Mireille Havet a rencontré Apollinaire, Cocteau, elle admirait Colette et Cendrars. Elle a séduit Robbie Robertson, la femme de Pierre de Massot. Elle tenait une liste de toutes les femmes avec lesquelles elle faisait l’amour et notait même la durée de ses liaisons. Elle cryptait par des x minuscules ses nuits d’amour, par le dessin d’une petite pipe ses soirées passées à fumer l’opium, par un X majuscule la douleur de ses règles, etc. Mais l’intensité extraordinaire du livre qu’est ce Journal ne tient pas à la menue monnaie d’une existence tellement caractéristique des « années folles » que le destin de Mireille Havet pourrait se confondre avec ceux de Jacques Vaché, René Crevel, Jacques Rigaut, Raymond Radiguet et de tant d’autres écrivains contemporains. Le Journal renchérit plutôt sur cet effet de consomption des vies qui peinent à survivre à la « Grande guerre », il raffine sur un effet de déshérence qui lui est très spécifique :

« On gagne le large… la foule humaine au dos noir. Je m’en vais parmi eux, parmi tous, avec ma pauvre tristesse, mon haussement d’épaule, ma négation.

Je sens la ville énorme, où nous sommes parqués autour des lampes comme des moustiques dans la buée nouvelle de la saison troublante, de la saison sexuelle et maritime par excellence. »3

Il se joue quelque chose de fondamental dans l’accent de l’écriture. Paul Celan parlait de « l’accent aigu de l’actualité », de l’accent « grave de l’histoire »4, il faut ici redéfinir « le ton du revenant » qu’évoquait Baudelaire5 à propos des Confessions d’un mangeur d’opium anglais de Thomas De Quincey. Il y a là en acte, en pratique, une désespérance de la discontinuité. Comme une rage mélancolique. Cette désespérance est soutenue par une passion de durée, doublée d’une souffrance inouïe de l’interruption :

« Je croyais et je crois par instants encore (tant j’ai de mal à détruire mes souvenirs) qu’elles ont été et qu’elles sont revenues. Je suis un être continu et qui ne peux croire (ni envisager, sans toucher à un malaise, à une confusion morale voisine de la folie hurlante et démoniaque dans sa révolte et son incompréhension) à la discontinuité […] des autres et de leur vie présente… »6

Il y a d’abord les femmes qui délaissent Mireille Havet ou qu’elle abandonne, ces histoires de rupture sont aussi innombrables que les rencontres qui les précèdent, il y a les pertes, les deuils, les morts de la guerre, que toutes ces histoires de séparation font affleurer à la conscience, la mort d’Apollinaire en tout premier lieu, le poète, le maître – « Nos maîtres sont morts et nous sommes seuls » –, il y a encore les corps amputés, tronqués, balafrés, meurtris, Cendrars « avec son bras coupé, sa manche flasque » et puis, enfin, il y a cette nouvelle figure de la « piqûre », qui veut tout recoudre en relevant la discontinuité par la multiplication folle des contiguïtés : « Je suis une piquomane, et je me pique toutes les heures ou plus… »7

La piqûre succède au fragment pour faire résider l’accent de l’écriture dans une entière occupation de tous les instants du temps. Le « ton du revenant » – « je suis pleine de morts comme une crypte »8 – est donc celui d’une répétition « piquomaniaque » par où une conscience déchirée fait revenir le trait par le point, la durée par l’instant, la mémoire par l’oubli, l’attention par l’hallucination. Le Journal perd peu à peu ses marges, il ne s’interrompt plus, ne laisse aucun blanc dans cette frénétique capture du temps dont il devient le seul objet. Il veut exhiber les morceaux recousus d’un cœur mis à nu : « Mon cœur […] est cousu et traversé de cicatrices comme le visage labouré et hideux de certains grands blessés de la face. »9

Rien de la durée ne revient sans la piqûre de l’instant, qui rend possible le « schéma rétrospectif »10 de la vie en même temps qu’il sépare, interrompt le flux continu de cette même vie. À l’instant où culmine l’intensité du discontinu (rencontre ou rupture amoureuse, piqûre par surcroît de bonheur ou de tristesse), le sujet bouge déjà de se remémorer qu’il était autre qu’il n’est maintenant, pour l’avoir oublié, et qu’il est devenu autre en le découvrant, et qu’il est encore l’autre des mort qu’il encrypte en lui pour survivre, morts dont il voit les signes de blessure se recomposer sur lui-même comme il les a vus sur leurs faces. Le retour est donc une spirale de balafres qui rageusement tentent de dire l’urgence par laquelle le temps, la mémoire, avant de surgir comme problèmes, se mettent à hanter les jours et les nuits de celle qui écrit et donnent forme de « Journal » à une façon d’être le corps avancé d’une question – celle du retour et de l’oubli – qui, sans commencement ni fin, n’appartient à personne : « je cherche en vain quelque chose que j’ignore mais qui doit m’appeler, me désirer quelque part… »11

Claire Paulhan, 2003-2012.

1. Journal, 12- 13 août 1929.

2. Journal, 7 novembre 1921.

3. Journal, 16 février 1919.

4. Paul Celan, Le Méridien & autres proses, trad. J. Launay, Le Seuil, 2002, p. 64.

5. Charles Baudelaire, Les Paradis artificiels, Garnier-Flammarion, 1966, p. 134.

6. Journal, 15 janvier 1928.

7. Journal, 19- 20 septembre 1926.

8. Journal, 14 novembre 1918.

9. Journal, 25 mai 1928.

10. Journal, 27 septembre 1926.

11. Journal, 30 octobre 1918.